当前位置:正文

欧洲杯app以“活水青山不改迁”与首句“仙去”造成对比-2024欧洲杯(中国区)官网-投注app入口

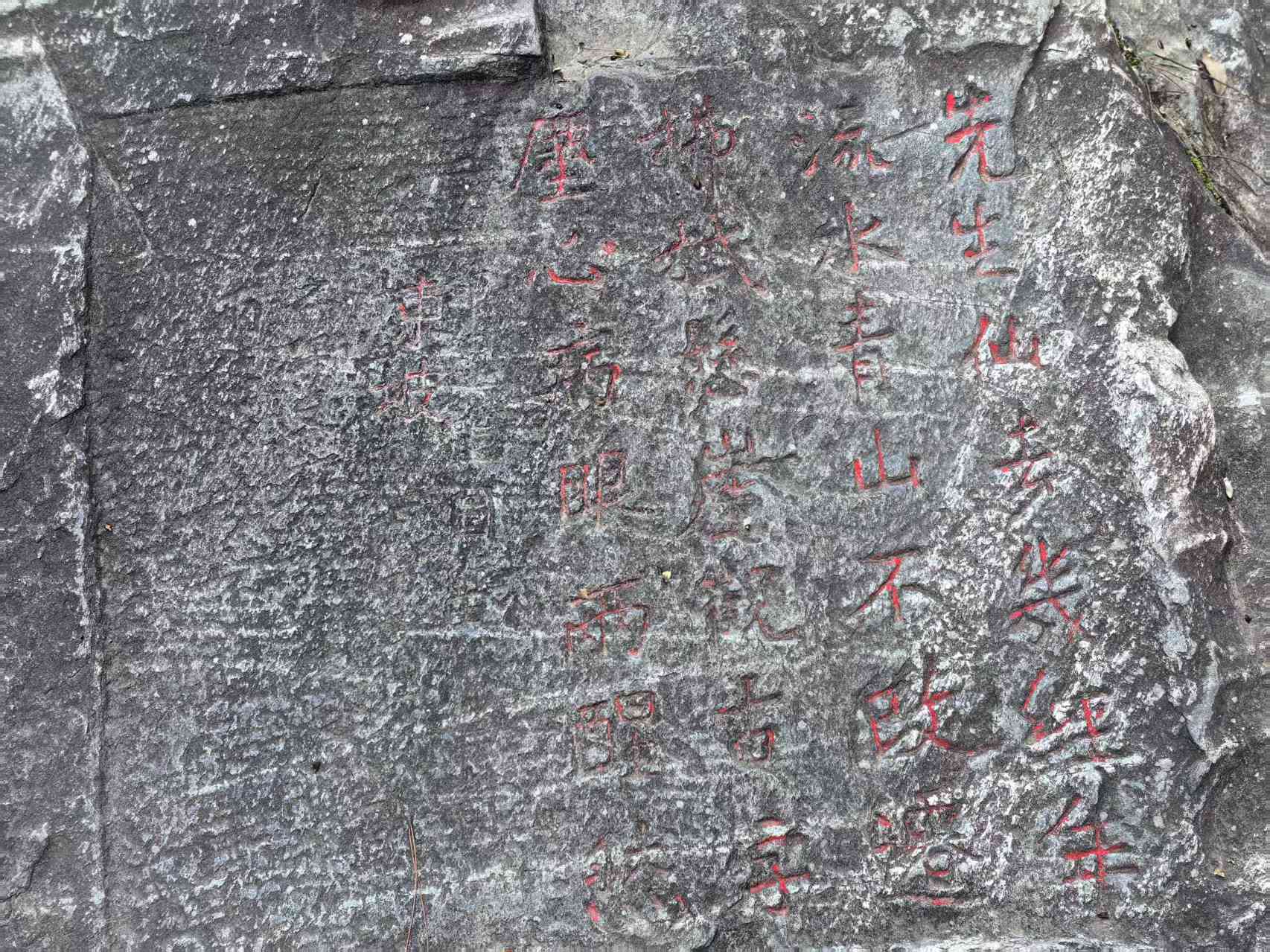

苏东坡在安徽天柱山石牛古洞(今属山谷流泉摩崖石刻群)有一方石刻欧洲杯app,此题刻诚然已过千年,但笔迹仍然明晰可见,其包含的说念家念念想依旧熠熠生辉。题刻全文“先生仙去几经年,活水青山不改迁。拂拭绝壁不雅古字,尘心病眼两醒然”。此刻为阴刻,呈竖排由右向左,其左侧题名“东坡”。全诗以寻访先贤古迹为陈迹,抒发了诗东说念主对先贤的记忆念,对当然不朽的齰舌,以及通过不雅览古迹得回精神启迪的感悟,透视出苏东坡的“精神说念场”。

苏东坡在天柱山山谷流泉“题刻”。

苏东坡在天柱山山谷流泉“题刻”。

时空交汇的哲念念结构

题刻中的“几经年”(历史纵深)与“不改迁”(当然不朽)造成张力,暗合《赤壁赋》“哀吾生之顷然,羡长江之无尽”的天下坚定。诗中壅塞三重技能:仙东说念主飞升的邃古、先贤题刻的往昔、苏轼不雅览确当下,组成“伟人-古东说念主-我”的时空链条。

“绝壁-古字”组成垂直空间,需仰视不雅摩,记号对精神高地的攀高,也含有对先哲的敬仰之意。“活水青山”的水平延展与绝壁的垂直陡峻,造成说念家“山水含说念”的意境场域。

“拂拭”的物理层面是断根苔藓鉴别笔迹,反应宋代文东说念主“金石癖”的考古道理。而精神层面,化用神秀“时常勤拂拭”的禅宗话头,走漏心灵修捏;记号涤除心灵尘埃,寻求精神共识。

“古字”实指王安石治平三年(1066年)《题舒州山谷寺石牛洞泉穴》等先贤题刻;虚指儒释说念三教在崖壁上的文本叠压。天柱山摩崖现有400余方题刻中,苏东坡题刻与王安石《题石牛洞泉穴》、黄庭坚《题山谷石牛洞》共同组成“宋三家”的书道现场。这些石刻不仅是文体遗产,更是北宋文东说念主以山水为说念场的实证。

“先生仙去”:既指曾题刻于此的先贤如唐代李翱、北宋王安石等;亦暗喻说念家白天飞升的空想。苏轼在《次韵韶倅李通直》中直言:“欲从抱朴传家学,待我丹成驭风去”,显清晰对说念家真金不怕火丹飞升的憧憬。“几经年”以技能荏苒凸现仙踪渺远,营造出追慕之情。以“活水青山不改迁”与首句“仙去”造成对比,以山水不朽反衬东说念主事无常,暗喻说念法长存,也体现了苏东坡豁达哲念念。

“尘心”指尘凡杂念,也有暗指党争带来的精神窘况;“病眼”实指苏东坡晚年眼疾(《眼医王彦若说》可证),亦暗喻相识局限。在《仇池条记》中,苏东坡屡次记录以泉水洗眼治病。“尘心病眼”,都集苏东坡晚年患眼疾的实况,以及说念家“涤除玄览”的修心传统,体现其通过当然与古迹疗愈身心的施行。

“醒然”是双关,既指看清石刻笔墨,更指心灵豁然晴明,暗指说念家“澄心见性”的悟说念意境。“醒然”顿悟,与庄子“坐忘”、禅宗“明心见性”重复,反应苏东坡会通说念禅的玄学意境。

苏东坡在天柱山山谷流泉“东坡别业”。

苏东坡在天柱山山谷流泉“东坡别业”。

精神说念场的第三空间

天柱山,位于皖国古城的边角之地,地处江淮平原,四相勾连,八方呼应,水陆交通流通,虽幽邃而无登高之苦,虽奇丽而无柴米之匮。关于那些追求出世,又流连入世的儒官,一个被都市喧嚣环抱的宁静,一个千里入大俗之中的大隐,确乎是包摄地的最好遴选。谁也不行能着实脱离这个世界,唯有偏守一隅,享受这相对的宁静,又离我方治世报国的遐想不远,这便裕如了!

天柱山自南北朝额外是隋唐以后,佛说念两教都颠倒抖擞。释教的二祖、三祖、四祖都曾在此传经,享有“禅林谁第一,此地冠南州”的殊荣。在玄教方面,天柱山是玄教“第十四洞天,五十七福地”,天柱山的地舆位置使它成为“地维”,是“九天司命真君”的居住地。早在公元前106年,汉武帝曾到天柱山祭祀,封其为“南岳”,虽隋朝后南岳之名移于衡山,但其仙山气质未减。

这种山水化了的宗教,理念化了的情景,最能使那些有悟性的文东说念主舒怀宽心。“仁者乐山,智者乐水”,李白、王安石、黄庭坚等皆曾赋诗天柱山,寄情山水间。李白,“待吾还丹成,投迹归此地”仅表仙趣;王安石,“穷幽邃而不尽,坐石上以忘归”,一个以高栖林泉自怡的隐士;黄庭坚,结庐山谷念书,以“山谷说念东说念主”自号,偏重禅修。但苏轼不同于他们,私有在于:会通宦途失落与说念家萧洒,建议“卜居”的具体生计构想,更具试验与精神的交汇性。

熙宁七年(1074年),苏东坡送柳子玉(柳瑾)前去舒州(今潜山)灵仙不雅任职,所作《送柳子玉赴灵仙》诗曰:“世事方艰便猛回,此心未老已先灰。何时梦入真君殿,也学传呼不雅主来。”熙宁十年(1077年)又送友东说念主王仲素(名景纯)就职灵仙不雅,在《赠王仲素致仕提举灵仙不雅》诗中曰:“他年若访潜山居,慎勿逃东说念主更名字”,两诗接踵抒发了对潜山的向往和隐逸之念念,将天柱山视为精神归宿。元祐八年(1093年),苏东坡终于来到潜山县,重逢老一又友张商英和苏子平,一同游览了天柱山。过后,写了《灵仙不雅》《游潜山叙记苏子平》等诗。

在《游潜山叙记苏子平》诗中写说念:“少年相别老相见,月满潜山照肺胸。恩录拆除仙录在,世缘祛除说念缘浓。”此诗反应了苏东坡历经沧桑后心情,展现了诗东说念主晚年对说念家隐逸念念想的深远体悟、以及与天柱山的特殊说念缘。

苏东坡通过实地测验以及与很多舒州(潜山)一又友来去,对舒州山水、环境和习惯等都有了较深的瓦解,是以到晚年六十五岁时,即元符三年(1100年)从海南儋州北归程中,就明确地给舒州一又友、中医李惟熙写信说念:“偶得生还。平生爱龙舒(宋代舒州一名)风土,欲卜居为终老之计。”并请代为在舒州置少许田产,现今在安徽天柱山山谷流泉中的缔造“东坡别业”即由此而来。苏东坡在《与李惟熙书》中言词可谓字真意切,“卜居潜山”耐久弥坚。“卜居潜山”的执念,在《次韵韶倅李通直》体现得愈加厉害、也愈加径直。

北归程中在韶州(今广东韶关)与李通直(李惟熙)重逢,忆及往事,再次抒发祛除天柱山(舒州潜山)的愿望,并作念了“筑居”安排。在《次韵韶倅李通直》诗中平稳写说念:“青山袛在古城隅,万里总结卜筑初。会见四山朝鹤驾,更看三李跨鲸鱼。欲从抱朴传家学,应怪中郎得异书。待我丹成驭风去,借君琼佩与霞裾。”从诗中不错看出,一世宦途险阻的苏轼,在资格了大起大落之后,更多地把情录用于祛除,而他刺心刻骨的天柱山,恰是最空想的场所。说来十分恰巧的是,苏东坡一世临了一个官职竟是“舒州团练副使”,看来连上天也专诚周到他的“终老之计”了。

苏东坡深厚的说念家修持,铸就了“清旷疏放、风调豪恣,宠辱不惊、安享当下”的东说念主起火派,赢得“坡仙”的雅称。苏东坡降生于山(眉山)欧洲杯app,一世爱山,他对天柱山的贪恋,骨子是对“东说念主间瑶池”的寻找——既非地说念避世,亦非单纯慕仙,而是试图在政事千里浮中,通过山水与说念文化建构一个安顿心灵的“第三空间”。既不都备祛除,也不千里溺宦途,而是在天柱山寻找一种“戴着官帽修行”的中间说念路。苏东坡的这种尝试,实为自后元代“吏隐”风气之先声。